Ficha técnica

Rio de Janeiro, 2012

160 páginas, 147 poemas

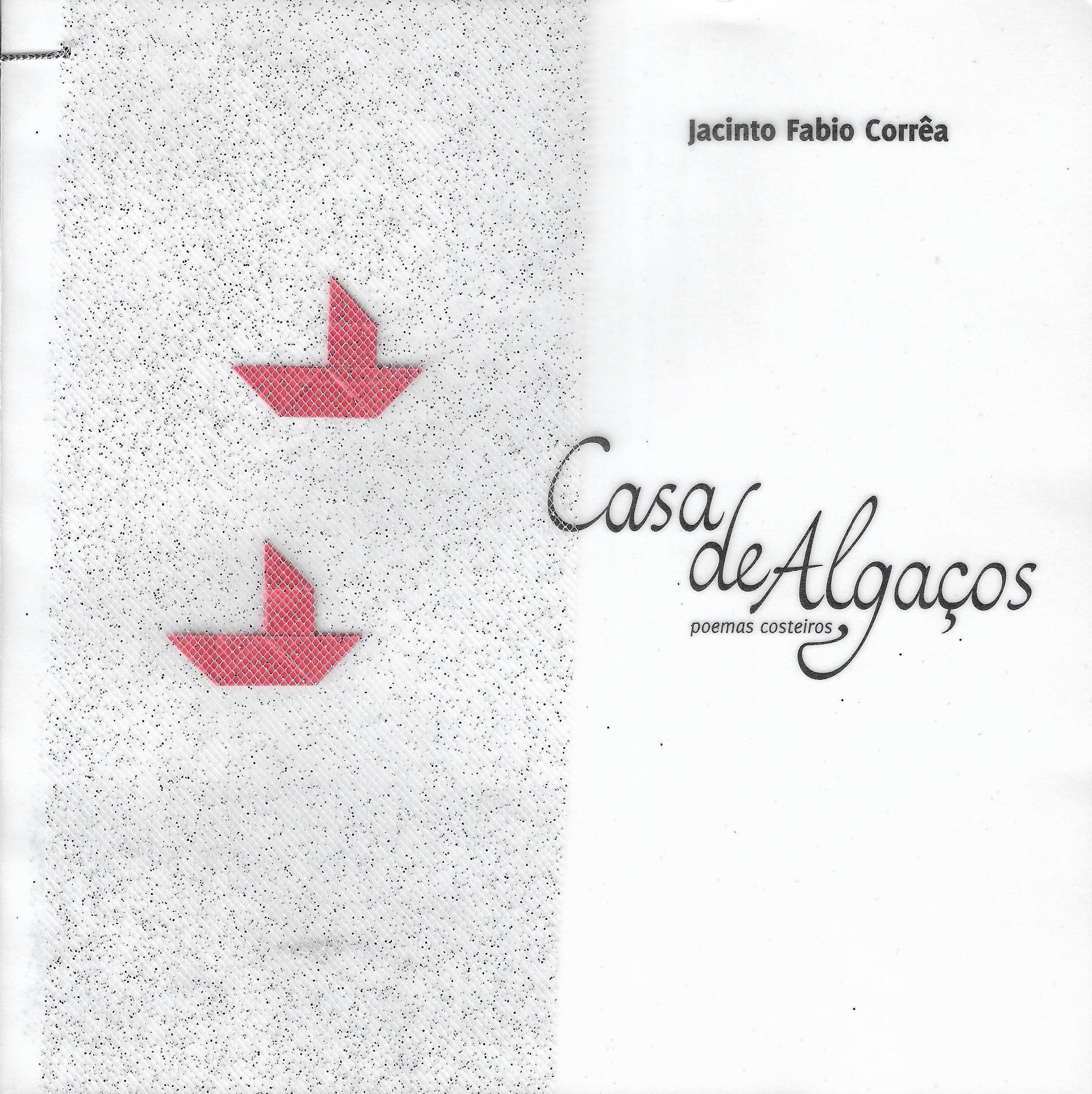

Programação visual: Heliana Soneghet Pacheco

Foto: Fernando Garcia

Gráfica: Reproarte

Comentários do poeta

CASA DE ALGAÇOS – POEMAS COSTEIROS

Minha relação com o mar sempre foi mais de respeito que de admiração. Desde pequeno, ir à praia não era sinônimo de alegria, mas de observação. Não me atraíam o bom ou mau humor do mar, as areias, o horizonte a se perder de vista. O que mais me interessava era torcer para encontrar uma garrafa boiando nas águas com uma mensagem para mim vinda sabe-se lá de onde.

A garrafa nunca apareceu, mas todo o tempo de observação resultou numa constatação: apesar de minha pouca intimidade com o mar, a poesia é sua devota. São muitos os meus poemas que trazem o mar como referência ou metáfora. Um dia, essa devoção tornou-se imperativa no sentido de reunir poemas marítimos, ou como gosto de chamar, poemas costeiros. Daí surgiu o Casa de Algaços, tendo como remada inicial a necessidade imperativa de escrever sobre os oceanos.

E uma curiosidade: é meu primeiro e talvez último livro em que os poemas não trazem títulos. Não sei explicar a razão, mas eis uma aflição que não consegui vencer. Talvez o meu livro mais enigmático, mais profundo, porém cheio da maresia que aquele menino guardou para o mundo: se minha mensagem na garrafa não chegou, os leitores não ficariam sem as suas. Em cada exemplar de Casa de Algaços, ofereço um pequeno poema ou verso particular, dentro de uma pequena garrafa, para quem precisar encontrá-lo.

Poemas

Faço poemas para os maus indícios

intolerância aos ventos

embarcações fadadas a naufrágios.

É para essa gente desgovernada de paixões que escrevo

ainda que eu apenas escondido as viva.

Sou o porta-voz do caos amansado

inofensivo aos que pouco temem: somos iguais.

Não há praia, somente rebentação

o centro, por excelência, em espirais.

Meus versos abençoam os maus agouros

e rezam pelas melancolias.

Nada tenho contra as luminosidades

mas só visto a manhã com os trapos da lua nova.

Sou eu o navegante sem bússola

certo em seu destino de conhecer

os algaços que recusam a beira.

*

Pelo mar atravesso o mundo.

Se atraco, minto civilizações

desautorizo milagres.

Sob as águas mergulho homens

e a eles entrego o tesouro tão valioso:

respirar a vida de olhos abertos.

Assim a verdade se faz partilha

e posso dormir os sentimentos

em proa de conforto e sargaços.

Minha caravela de esperantos

vez por outra alça ventos e parte

do trapiche seguro do peito

para o espraiamento de encontrar.

Algum barco de espelhos, à deriva,

há de receber as flores que o Atlântico

diariamente me dá.

*

Porque parece mesmo um rio tranqüilo

mesmo porque parece nascer em mim.

Às vezes sou

água

Às vezes

bote

Às vezes

remo.

Para não deixar de ser rio às vezes mar.

*

Buscam-me a verdade.

Também eu.

Mas o que posso

e sem receios entrego

é a coragem de atravessar

o mar que jamais existiu.

Eu, o barco que tanto esperei.

*

(O não-pescador)

I

Lá se vai o menino

que indecifrava caniço, linha

para não ter que dizer ao pai:

deixa os badejos livres.

Toda vez que o anzol

fazia o seu papel

eu fingia cumprir o meu:

sorria, louco para chorar.

Perdão, pai,

desejar o fundo abissal

a todos os pesqueiros do mundo.

II

Sua intimidade com as águas

me causava ciúmes.

Meu pai parecia conversar e sorrir

com aquele monte de silêncio líquido

que nunca compreendi direito.

O mar era para mim

o que ainda hoje:

o filho mais velho de meu pai

irmão que jamais aceitarei

como o predileto da família.

III

Meu pai tocava as espumas

eu nunca – o mais distante possível.

Eu sentia (sem saber melancolia)

a falta de ar de cada corvina fisgada.

IV

Sempre a mesma bermuda cinza

as sandálias de tiras pretas

a camisa branca de listras sem cor

a bolsa azul.

Mais que um pescador

de recursos amadores

meu pai era um grande

– se não o maior –

amante do mar.

V

De toda a pescaria

eu só gostava de acordar

em plena madrugada

para acompanhar meu pai

ao deserto da Barra da Tijuca.

Lá, uma falsa esperança me dominava:

os dourados ainda deviam dormir

e nenhum seria capturado.

Minha fé durava pouco.

Em minutos, ouvia a sentença:

Peguei! E dos grandes!

E aí, de tristeza disfarçada e sono explícito,

eu adormecia encostado no caule fino

da barraca que protegia o lar maldito das iscas.

VI

Meu pesado sono

já era amparado

pelas mãos da poesia.

A lua caiu no meio da barra

causando grande tempestade:

bagres voando e mais voando

sobre desnudados submarinos.

VII

Na escuridão da última madrugada

os faróis do Aero-Willys

tentavam mas não conseguiam.

A lua, soberana por natureza,

balançava-se sobre o espelho azul.

Quando um espada morria

ela também um pouco morria.

E porque ela morria

o pontão do alvorecer chegava

crendo-se o herdeiro do trono.

Jamais.

Tamanho o poder de renascer da lua

que logo logo voltava a reinar.

Se o céu possuía um dono

esse dono não era Deus.

VIII Havia três silêncios.

O do mar.

O do meu pai.

E o meu.

O mar e meu pai se entendiam

numa espécie de sorriso cúmplice.

O meu era estrangeiro

a quem me deu a vida

e a quem dela queria me arrastar.

IX

Entre o silêncio de meu pai

e o do mar, eu via tantas árvores

impossíveis de serem confessadas.

Moram comigo até hoje

os frutos que decidi não colher.

X

Meu pai era um lindo pescador.

Mais lindo ainda quando decidia

voltar assim que chegávamos à praia.

Como se algo lhe dissesse: não.

Meu pai e o mar

eram mesmo amantes.

E sinceros.

XI

Quando ficava e nada conseguia pescar

meu pai não demonstrava tristezas.

Só dizia: hoje não era dia.

Minha secreta traição

- o coração em pulos

pela salvação dos robalos –

me obrigava a consolá-lo:

eles estavam viajando.

XII

Até que meu pai percebeu:

eu não seria um pescador.

Resolveu desarmar os caniços

e recolher os anzóis destinados a mim.

Acho que naquele dia

em que, sem melancolia, me libertou

da obrigação de ser o filho que sonhava

uma estrela caiu no mar.

Serei um poeta, pai.